わり算の中で一番難しいのが小数のわり算かもしれません。4年生で勉強する「わり算のひっ算」から少しだけ発展しただけなのですが、小数点が出てくると、それだけで難しく感じてしまいます。

ポイントは、小数点をつける位置です。ここさえ分かれば、実は難しくはありません。ノートと鉛筆を準備してください。親が先生、お子さんが生徒です。ここで紹介する勉強方法で、親子で勉強してみてください。

ここで紹介するノートを手本にして、ご自分のノートに写しながら勉強していきます。途中で親が、この記事の説明を見て解説してあげるといいと思います。

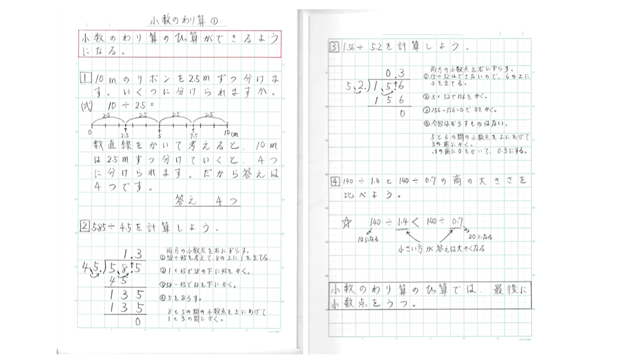

ノートの見本はこちらです。印刷してお使いください。

➤5年生の小数のわり算ノート1

・小数のわり算の計算の仕方

小数のわり算の勉強

小数のわり算は、苦手なお子さんが多いところです。小数点の打ち方で迷っているのに、余りや概数、大きさ比べなどがいっきに出てくるからです。一つ一つを分けて勉強することで、苦手な小数のわり算はできるようになります。

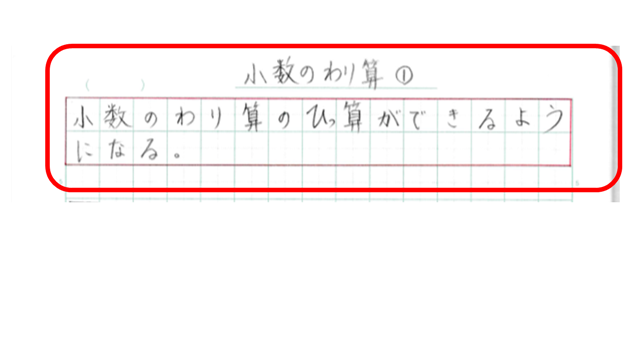

目標を書く

最初にタイトル「小数のわり算」を書きます。そして、目標を書いて赤線で囲みます。今回も、見やすく写しやすいようにノートの左右1ページでまとめています。写しながら、親が説明を少し加えることで、お子さんは計算ができるようになっていきます。

小数のわり算の目標はこれです。

「小数のわり算のひっ算ができるようになる。」

まずはノートに目標を書き写しましょう。

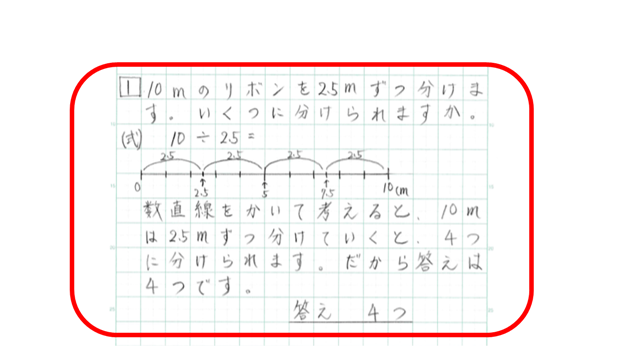

10÷2.5を計算する

最初に「整数÷小数」の計算の仕組みを覚えます。

数直線を書いて、「10の中に2.5がいくつ入っているか」を調べます。

小数のわり算も計算できるんだよということを理解するためのものなので、図を見て答えを見つけることができればいいと思います。

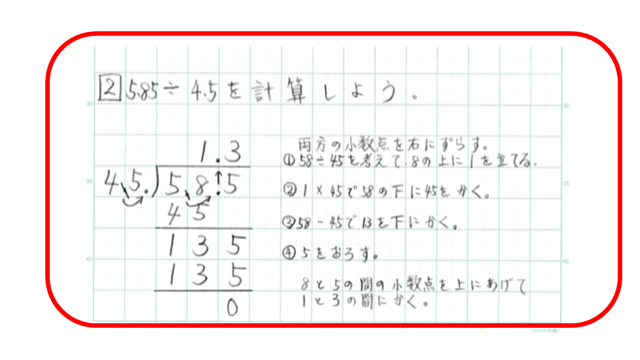

5.85÷4.5のひっ算をする

「小数÷小数」のひっ算の仕方を覚えます。4年生の勉強で、①立てる②かける③引く④おろすという、わり算のひっ算の仕方を勉強しています。それをそのまま使います。小数点は気にせず計算します。最後に小数点を付けて終了です。

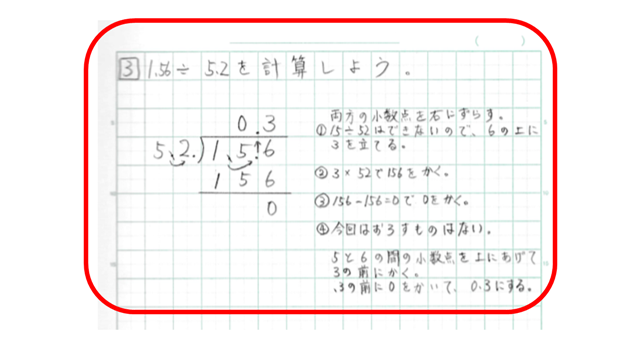

1.56÷5.2のひっ算をする

答えが「0.~」となる場合の計算です。ひっ算は普通にできます。小数点は無視して計算させてください。最後に答えに小数点を打つのですが、「.3」となります。小数点の前に数がないときには、「0」を付けるようにします。答えは「0.3」になります。

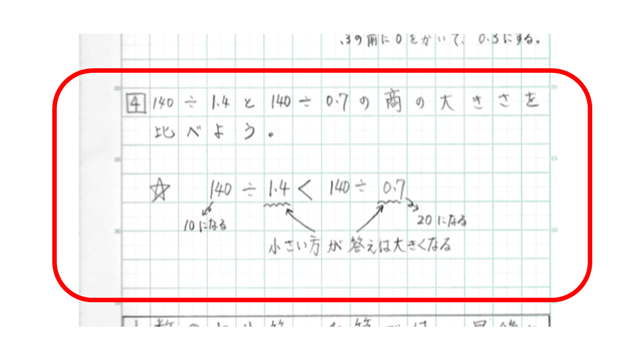

140÷1.4と140÷0.7の答えの大きさを比べる

わり算の答えを商といいます。その商の大きさを比べる問題です。最初は計算して、答えの大きさを比べるのですが、割る数の大きさで比べることができます。1よりも小さい数で割ると、割られる数よりも答えの方が大きくなることも覚えておくといいです。

勉強のまとめ(分かったこと)を書く

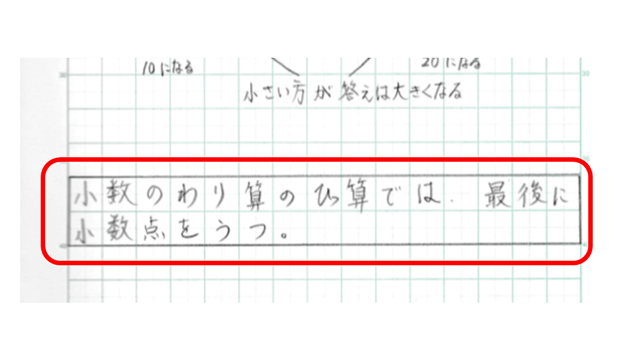

最後に、この勉強で分かったことやポイントをまとめとしてノートに書きます。

「小数のかけのひっ算では、最後に小数点をうつ。」

声に出して読んで終了です。

まずは計算練習から!文章問題はその次です

小数のわり算で大切なのは、いきなり文章問題から考えるのではなく、計算の仕方から勉強することです。計算もいくつかパターンがあるので、結構難しいです。

計算がしっかりとできるようになったら、文章問題の練習に入りましょう。

まとめ

小数のわり算のポイントは、最後に小数点を打つことです。必ず小数点を打つということを練習して身につけていけば、きっと正解できるようになっていきます。

小数のわり算の勉強では、ついつい文章問題ができないことに目がいきがちです。基本は計算力です。まずは計算力をしっかりとつけます。その後で文章問題の解き方を練習していきます。そうしないと、算数が苦手なお子さんは混乱してしまいます。

次回は、文章問題の解き方と余りのある小数のわり算、およその数(概数)での答えの求めについてです。