「うちの子、家でなかなか勉強しないんですよ。自分が困ることだからほっとくことにしています。」

「自分で気づくまで、ほっとこうと思います。」

学校や塾でよく話題になっていることです。

ほっとくとどうなるのでしょうか?

これまで様々なタイプの子供の成長を見てきて、実際に放っておいたら自分から勉強を始めたという子供はほとんどいませんでした。

勉強しない子に何が必要なのか。ほっとくと、その後どうなっていくのか。有効だった具体的な方法についてまとめました。

お子様の勉強のことで悩まれている方の参考になれば嬉しいです。

ほっとく場合どうなると思いますか?

子供が勉強しないからといって、そのままほっとくとどうなるでしょうか。

主に2つ考えられます。

②そのまま勉強しない

おそらく②が多くなるのと思いませんか。

自分の子は「自分から勉強するようになる」であって欲しいと考えるのは親として当然でしょう。ですが、残念ながら②になってしまうケースは多いです。

理由は、子供は自分が困ったとは感じないからです。

「勉強しないと困る」と気がつくのは大人になってからです。

【算数が苦手な子の例】

今日の授業は、特に難しい割合の文章問題です。

出された問題は意味がわからず、先生に指名されても答えられません。

「困った…。これではいけない!勉強は大切だから家に帰って算数の勉強をもっとしよう。」

「算数は苦手だ。早く終わらないかな。」などと考えてしまいます。

つまり、勉強しない子供をほっといても、なかなか自分から勉強するようにはなりにくいということです。

ですが、ごく一部の子供は自分から勉強するようになります。

それは、勉強することの大切さ、おもしろさに気付いた子です。

ほっとくとスマホばかり触ってた

小学生からスマホを持つようになっています。

勉強しない子をほっとくと、スマホばかりいじってた…。

これはよくある話です。タブレットの場合もあります。

スマホのゲームやアプリ、動画は子供にとって大変魅力的です。

勉強することの大切さに気付くのは一部の賢い子だけ

勉強しない子供をほっといた場合、自分から勉強するようになる場合もあります。

ですが、ごく一部です。

どんな子が、自分から勉強するようになるのでしょうか。

次のような子供は、自分から勉強するようになる確率が高いです。

・勉強で達成感を感じたことがある子供

・勉強の進め方がわかった子供

・目標、手本とする人がいる子供

・自分で考えることが得意、好きな子供

・勉強するきっかけがあった子供

まとめると、賢い子供です。

また、周りに手本となる人がいたり、勉強がおもしろいと感じる強いきっかけがあったりした子供です。

どの子供にも勉強するようになる可能性はありますが、実際はなかなか難しいと思われます。

ではどうすればいいのでしょうか。

勉強を毎日の習慣にすることです。

わたしたち大人も子供も、毎日決まった時間に食事をとり、お風呂に入り、食べたら歯を磨きますよね。

毎日あたり前のようにすること、これを習慣といいます。

子供が勉強しないからほっとくのではなく、子供が勉強することを習慣にさせる。

これが親も子供も、実は一番悩まなくていい答えだと強く感じています。

必要なことは勉強する習慣

勉強ができるようになる重要ポイントは1つです。

“家で勉強する習慣をつくること”

勉強が習慣になれば、学力は伸びていきます。

どんな子供でも、確実に今よりもできるようになっていくでしょう。

勉強を習慣にする具体的な方法についてまとめます。

勉強を習慣にする具体的な方法

子供に勉強することを習慣にさせる方法は、意外とシンプルです。

②勉強する道具を決める

③勉強する場所を決める

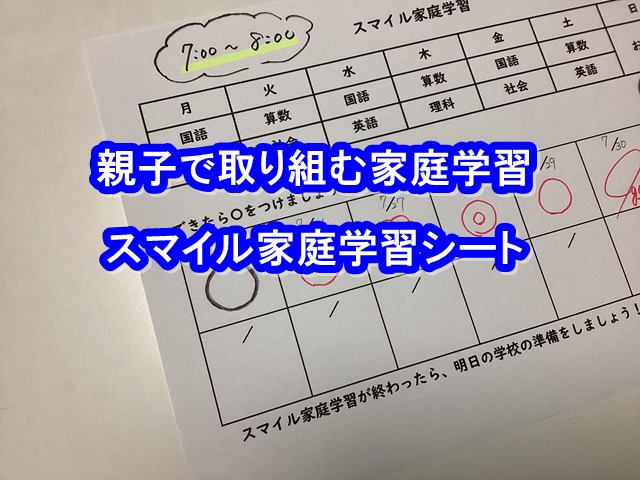

時間、道具、場所を決めて、それを親子で続けることです。

ポイントは、「親子で」です。

子供だけでは無理です。親は力を貸してあげてください。

①勉強する時間を決める

次に、家での勉強時間を親子で決めます。

目標は、勉強を習慣化することなので、いきなり長めの時間にしないでください。

小学生で45分から1時間。

中学生で1時間から1時間30分程度から始めるとよいでしょう。

小学生 午後7:30~8:15

中学生 午後8:00~9:00

夕食後や入浴後などで決めてもOKです。

しかし、食事などは時間がずれてしまいがちです。

「食事が遅くなったから、今日は勉強する時間がない。」などと言われないように、時間で決めておくのがベストだと思います。

親は、子供が決めた時間に勉強できるように協力する。

子供が勉強する時間に「お風呂に入りなさい」など言わないようにしましょう。

親はテレビを消したり読書を始めたりするなどして、子供が勉強できる時間をつくってください。

最初は一緒に勉強するのもいいかもしれませんね。

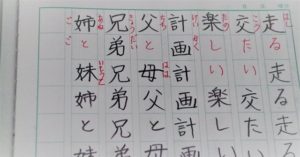

②勉強する道具を決める

最初に使う勉強道具は、学校の宿題です。

ちょうど30分くらいで終わるように出されていると思います。

宿題がない日や終わった後の勉強のために、簡単に終わるプリント集や問題集を買っておくのがおすすめです。

何をすればいいかわからないとき、子供は一気にやる気を失います。勉強は習慣になりません。

プリント集でなくてもOKです。

宿題が終わったら漢字を1ページ練習するなど、決めておけばいいです。

いきなり通信教育等の教材は、ハードルが高いかもしれません。

まずは書店で手に入る5教科セットのプリント集がおすすめです。

例えばこちらです。1枚5分程度で終わります。

1枚1枚がすぐに終わるので、案外子供は喜んで取り組みます。

5教科セットで1000円しません。

まずは宿題から始める。終わった後にする教材は決めておく。

ただ教科書を読みなさい。わからないところを勉強しなさいでは、間違いなく失敗します。

宿題が終わったら、具体的に「何を」「どれくらい」するのか決めておきましょう。

③勉強する場所を決める

子供が勉強している姿が見えるリビングが最適です。

いきなり子供部屋では、本当に勉強しているかどうかわかりません。

リビングが騒がしかったり、家族が多く場所がないときには、「勉強しやすい場所」を家のどこかに決めてつくってください。

台所や部屋の隅、壁側を向くだけでも違ってきます。

子供部屋に決めた場合は、途中で飲み物を差し入れして、さりげなく様子を見るようにしてください。

自分の部屋で、気づいたらスマホを触って時間をつぶしていたということにならないようにしましょう。

スマホやタブレットは、親が預かるか場所を決めて置いておくようにします。

勉強する場所には、スマホやゲーム、マンガ等の不要なものは置かない。あるのは勉強道具だけという状態にする。

勉強道具以外のものがあると、子供は誘惑に負けてしまいがちです。

ここは確実に守るように決めておきましょう。

家での勉強が習慣になれば自分で考える子に育つ

勉強する時間・道具・場所の3つを決めて、親子で続けていけば、必ず勉強は習慣になります。

家で勉強する習慣が身につけば、それは生涯の宝物です。

小学校、中学校、高校、大学や専門学校など、これから先ずっと役に立ちます。

勉強の大切さに気付くまでほっとくのは、かなりもったいないと思います。

まずは2週間続けてみてください。

お子様の勉強が、一歩でも先に進むことを願っています。