子どもにとっては楽しい夏休みです。しかし、小学校からの宿題は結構出されます。子どもが勉強することはいいことなのですが、問題は夏休みの自由研究です。自分でテーマを決めてできる子であれば、何の心配もないのです。

でも、自由研究って、意外と何をすればよいのか悩みます。子どもも、助けを求められた親も悩みます。そこで、今回は「1日で終わる夏休みの自由研究テーマ」ということで、夏休みの自由研究について調べてみました。

夏休みの自由研究でお悩みのご家族の参考になるとうれしいです。

自由研究って何年生から?

小学校3年生から理科の勉強はスタートします。つまり、夏休みの宿題として出る確率が高くなるのは、3年生以上の学年です。それ以外の学年でも出されるかもしれません。

また、理科以外の教科も含めた自由研究というものもありますので、その場合はいろいろな学年で出される可能性はあります。

自由研究は、「自由」というところが曲者なんです。テーマは何でもいいということなのですが、何をすればいいか分からないということになりやすいです。わが家はそうでした。

最近は、全員への宿題ではなく、希望者のみの宿題のところも多いようです。

自由研究のまとめ方

自由研究のまとめ方は、学校によって決められている場合が多いです。そちらをご確認されてください。ここでは、一般的なまとめ方を紹介します。何も指定がない場合は、これから紹介する方法でOKです。

まず、まとめ方には2つの段階があります。

②模造紙にまとめる

(タブレットでまとめる)

①を終えて、②に取りかかるほうがベストと思います。面倒ですが。

まずはノートに研究テーマ(何を調べるか)や調べたこと、実験したこと等を書いていきます。全部終わったら、必要なところだけ分かりやすく模造紙に書きだしていくといった方法です。

こんなノートに、こんな言葉で書くという形式は特にありませんので、お子さんの言葉で自由に書けばいいと思います。

【自由研究のまとめ方 ノートも模造紙も同じ】

研究テーマ「バッタのひみつ」(例)・・・大きな字で最初に書く、名前も書く

1研究の動機

なぜその研究をしようと思ったのかを書く。

2予想

どのような結果になるか予想を書く。

3研究の方法

研究を進める順番を、分かりやすく書く。

4結果

調べたことや結果を写真と一緒に書く。

5分かったこと

結果から分かったことをまとめて書く。

6感想

この研究で考えたことや思ったことを書く。

ノートに上記の順番で書いていきます。ノートが完成したら、模造紙に同じ内容で書き始めます。鉛筆で下書きしてから書くほうがいいです。

まとめ方はタブレットも同じです。

模造紙には、写真の位置や文字の大きさなども考えて書いていきます。見て分かりやすくなるように書いていきます。

一番のおすすめはキャンプ

わたしの一番のおすすめは、子どもとキャンプに行き、そこで自由研究も同時に行うことです。詳しくは、こちらの記事で紹介しています。

時間に余裕がある場合は、家族キャンプがおすすめです。スマホ一つあれば、その日のうちに自由研究は終了します。(まとめる作業は別に1日必要です)

子どもが興味を持つものが、キャンプ場にはたくさんあります。例えば海辺の場合だと貝殻集めをするかもしれません。その場合は、集めた貝殻を色や大きさで分けて、カメラでパシャっと撮ります。

さらに特徴的な貝殻を一つ一つカメラでパシャっと撮ります。その貝殻を拾った海岸や海の様子も数枚写真に撮っておきましょう。

キャンプを終えて、家で写真を印刷し、自由研究のまとめ方に沿って気づいたことなどをノートや模造紙に貼っていきます。感想等を書き加えて終了です。子どもが興味を持ったことがあれば、図鑑やパソコン、スマホで調べるといいです。

持ち帰った貝殻でアクセサリーを作ってもいいですね。その作品も写真で撮っておきます。完成したアクセサリーは、工作の宿題の作品として提出できます。一石二鳥です。

しかし、そんなキャンプに行く余裕なんてないという場合も多いと思います。そこで自由研究におすすめのテーマを紹介します。基本的なものばかりですが、子どもは意外と喜んで取り組みます。

何より1日で終わります。夏休みの宿題が一つ片付きます。ちょっと安心です。

昆虫の種類を変えたり、材料を変えたり、工夫次第でいろいろなアレンジができますので、どうぞご自由にされてください。

【夏休みの自由研究】「バッタのひみつ」

テーマ 生き物観察「バッタのひみつ」

バッタじゃなくても、身の周りにいる生き物でいいです。できれば手で触れられるものにしましょう。テーマは、「~のひみつ」とするのがコツです。謎を解き明かしていくイメージがもてます。

クワガタやカブトムシ、チョウなどもいいですね。

・バッタ(終了後は自然に帰してあげましょう)

・虫かご(透明のもの)

・デジカメ(記録用)

・図鑑やパソコン(調べるため)

・ノート、模造紙

①バッタがいそうな場所の写真を撮ります。

②バッタを探して捕まえます。

③捕まえたバッタを、いろいろな角度から写真を撮ります。拡大した写真を撮ります。

④体の仕組みで疑問に思ったことを図鑑やパソコンで調べます。

(例)ジャンプできる距離、触覚の役目、体の色の理由(保護色)、食べるもの、大きさ等

⑤自由研究のまとめ方に沿ってまとめます。

※バッタは自然にもどしてあげましょう。

【夏休みの自由研究】「さびたクギ」

テーマ 化学変化「さびたクギをきれいにする実験」

さびたクギを身の回りのいろいろな液体につけてきれいにする実験です。さびたクギが何本か必要になりますが、少しでもきれいになったときに子どもはキラキラ目を輝かせます。

実験前と実験後できれいさを比べるので、同じ色のさびたクギを集めておくとやりやすいです。

くれぐれも危険な液体は使用しないでください。洗剤等も手で触れて安全なものを使用してください。使用後は、すぐに水で洗い流してください。(使用はご自身の責任でお願いします)

・さびたクギ(10本くらい)

・オレンジジュース、牛乳、しょうゆ、ソース、コーラ(危険な液体は使用しない)

・水、酢、液体洗剤、サイダー、お湯(危険な液体は使用しない)

・紙皿10枚

・デジカメ

・ノート、模造紙

①さびたクギの実験前の写真を撮ります。

②準備したそれぞれの液体の写真を撮っておきます。

③どれがきれいになるか、予想をノートに書きます。

④皿にさびたクギと液体を入れます。(液体ごとに別の皿に入れます)

⑤30分~1時間後に、さびたクギを取り出し、それぞれ写真を撮ります。

⑥自由研究のまとめ方に沿ってまとめます。

どの自由研究にしても、安全面への配慮は必要です。安全に配慮して自由研究を楽しまれてください。

【夏休みの自由研究】「よく飛ぶ紙飛行機」

テーマ 試して実験「よく飛ぶ紙飛行機はどれ?」

いくつかの紙飛行機を作り、どの紙飛行機が長く飛び続けるかを調べます。

遊びの中での発見がありますので、お子さんも楽しみながら実験できますよ。

しかし注意点があります。紙飛行機は先が尖ったりしていて危険です。顔に当たったりする場合も考えられますので、紙飛行機を飛ばす場合は、周りに人がいない状態で、安全に配慮して飛ばすようにしてください。(ご自身の責任でお願いします)

・折り紙

・折り紙の本(紙飛行機の作り方が載っているもの)

・ストップウォッチ(100均にあります)

・デジカメ

・ノート、模造紙

※ 安全のため、スイミング用のゴーグルを使用することをおすすめします。

①折り紙の本を見ながら、いくつかの種類の紙飛行機を作ります。

②デジカメで、作った紙飛行機の写真を撮っておきます。

③ノートに、どの紙飛行機が長く飛び続けるか予想を書きます。

④紙飛行機を飛ばし、飛んだタイムを測定します。

⑤実験の様子の写真も撮ります。

⑥結果をノートにまとめます。

⑦自由研究のまとめ方に沿ってまとめます。

どの実験も、大人が一緒に行い、安全に最大限の配慮をしてください。

【夏休みの自由研究】「アサガオのひみつ」

テーマ 観察しよう「アサガオのひみつ」

昆虫などの生き物は苦手だけれど、植物は大丈夫というお子さんにおすすめです。アサガオの花の中がどのようになっているのかを調べる自由研究です。

実際の花が必要になりますので、庭や近所で手に入る花でもかまいません。どんな花でもOKです。

いくつかの道具が必要になりますが、すべて100均でそろいます。家にあるものでも十分です。

カッター等を使う場合は、取り扱いには十分注意してください。ケガすることのないように、大人も子供も最大限の配慮をするようにお願いします。

・アサガオの花 3~5

・ピンセット2つ(100均にあります)

・虫眼鏡(100均にあります)

・デジカメ

・ノート、模造紙

①アサガオの花の絵を描きます。

②デジカメでアサガオの花の写真を撮ります。

③アサガオの花の中が、どのようになっているか、予想をノートに書きます。

④ピンセット2つを使って、アサガオの花の中が見られるようにします。

(花びらを裂いていくようにすると、きれいに中が見られます。)

⑤アサガオの花の中の様子を虫眼鏡で観察し、スケッチします。

⑥アサガオの中の様子を写真を撮ります。

⑦何だろうと思ったところを図鑑で調べます。

⑧結果をノートにまとめます。

⑨自由研究のまとめ方に沿ってまとめます。

アサガオ以外の花と比べてもおもしろいと思います。

くれぐれも安全には最大限の配慮をお願いします。

【夏休みの自由研究】「吸った水はどこへ行く?」

テーマ 実験しよう「吸った水はどこにいく?」

こちらは純粋な実験が中心の自由研究になります。生き物はちょっと、という方におすすめです。簡単にできて、意外と不思議な結果に終わるので、理科に興味を持つきっかけになるかもしれません。

水にティッシュをつけると、ティッシュが水を吸い込んでいきます。どれくらいの水を吸い込むのでしょうか?吸い込んだ水は、どこにいくのでしょうか?これを実験します。

テーブルに水をこぼしたときなどに、お子さんに問いかけると、なんだか謎解きみたいで、楽しく実験までもっていくことができます。

準備するものは簡単です。ほとんど家にあるものです。

実験中は、コップと水を使いますので、間違えて飲まないように注意してください。

・コップ2~4こ

・ティッシュ 2~3枚

・デジカメ

・ノート、模造紙

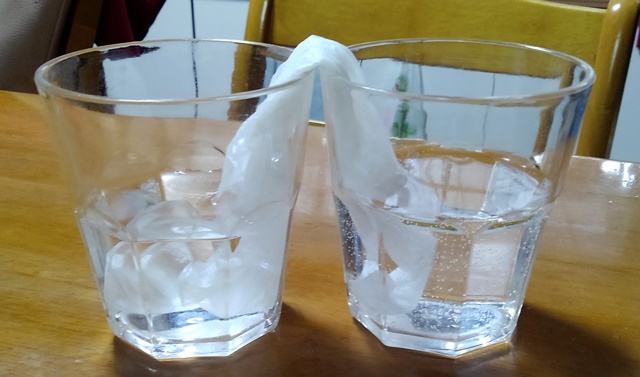

①コップを二つ並べておきます。間は空けません。

②コップとコップの間に、ティッシュを細めて橋をつくります。

(互いのコップの底までティッシュは着けるようにします)

③片方のコップに水を入れると、ティッシュは水を吸いますね。

どこまで水を吸うのか、予想をノートに書きます。

④実際に、片方のコップにたくさん水を入れます。

⑤10分ごとに、様子を写真で記録します。

⑥写真を撮るときに、思ったことをノートにメモします。

⑦水に変化が無くなったら終了です。

(コップの中の水は、2つとも同じ高さになります。)

⑧結果をノートにまとめます。

⑨自由研究のまとめ方に沿ってまとめます。

子供も大人も不思議に感じる実験です。

このようにコップとティッシュを準備します。

片方に水を入れます。

すると、同じ高さのところまで水がティッシュを通って移動します。

やってみると、本当に不思議です。

色水を使うと、より様子を分かりやすく見ることが出来ます。

コップを3つ4つとつなげると、最終的には全部のコップに同じ量の水が入ることになります。

お子さんは、家の中でできる不思議な実験を、ずっと覚えていることでしょう。

まとめには、あまり難しい言葉は使わずに、「同じ高さになって驚きました。」などの、素直な言葉でまとめるといいと思います。

実際のまとめ方は、こちらを参考にしてください。

水のどこへ?水の蒸発

テーマ 実験しよう「水はどこへ」

暑い夏の時期だからこそできる実験です。大人は水が温められると蒸発することを知っています。でも、小学生の子供には理解できてはいません。水が熱で蒸発するということが分かる実験です。また、1日で終わるので、短時間で自由研究したい場合にもおすすめです。

日中、日の当たる場所、日陰、冷蔵庫の3カ所にコップに水を入れて置いておきます。コップ6時間でどれくらい水がなくなるのかを実験します。特に日の当たる場所にはもう一つラップで包んだコップを置くようにします。そうすることでラップに水滴がつき、水が空気になっていくことが分かりやすくなります。

・コップ4つ(同じもの)

・ラップ少々

・デジカメ

・ノート、模造紙

①コップ4つに同じ量の水を入れます。

②日の当たる場所にコップを1つ置きます。

③日の当たる場所にラップで包んだコップを1つ置きます。

④日陰にコップを1つ置きます。

⑤冷蔵庫にコップを1つ入れます。

⑥それぞれ写真を撮っておきます。

⑦2時間ごとに水の減り具合を調べ写真を撮ります。

⑧6時間目で終了します。8時間でもOK。

(タイマーを利用すると忘れません)

⑨結果をノートにまとめます。

⑩まとめ方に沿って模造紙にまとめます。

もちろん、日の当たる場所にラップなしで置いておいたコップの水が一番減ります。透明の使い捨てコップを利用すると、マジックペンで印を付けられるので便利です。

ラップに大量の水滴がつくので、子供は意外と驚きますよ。水が空気の中に溶け込んでいくことを本で調べさせても面白いです。本は図書館にあると思います。